eça de queiroz — carta de paris (XVII)

XVII

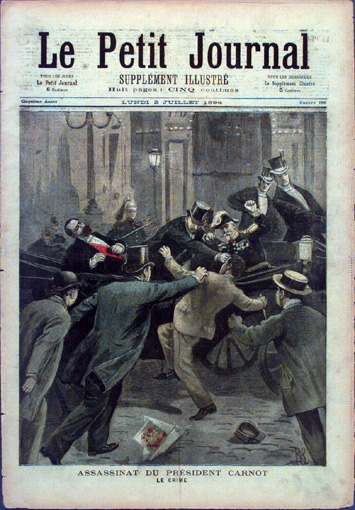

Carnot

O presidente Carnot foi assassinado em Lião. Para desde logo caracterizar este contra-senso sangrento, eu deveria dizer que o presidente Carnot foi inverosimilmente assassinado em Lião.

Com efeito! Que rara inverosimilhança!

O mais inocente, o mais legal, o mais irresponsável, o mais impessoal dos chefes de Estado, morrendo de uma punhalada, como César, como Henrique IV ou como Marat!

Carnot saía, às nove horas de noite, do banquete que lhe oferecera a municipalidade de Lião, para assistir, no Grand-Théâtre, a uma representação de gala.

O seu landau, aberto e desprotegido, rolava vagarosamente por entre uma multidão que o aclamava no fulgor das ruas iluminadas. Um homem, trazendo numa das mãos um ramo de flores e na outra um papel enrolado à maneira de um requerimento, saltou bruscamente, e como um gato, sobre o rebordo do landau, tocou no peito do presidente com as flores ou com o papel. O maire de Lião, sentado em frente de Carnot, ainda atirou, com o punho, uma pancada à cabeça do homem, que fugira, e que alguém na turba imediatamente filara, por instinto, como um ladão. Tanto o maire de Lião como aqueles mais próximos, que tinham entrevisto num relance o salto mudo e felino, pensaram que o homem se arremessava sobre o presidente para lhe arrancar e lhe roubar a placa de diamantes da Legião de Honra! E esta ideia, a primeira, como a mais natural, que a todos acudiu, perfeitamente define o presidente da República. Carnot era desses homens que se não supõe que possam ser acometidos – senão para serem roubados.

Ele não tinha inimigos. Não tinha mesmo adversários – porque não representava um partido e muito menos um princípio. A Constituição reduzira a sua autoridade a uma sombra incerta e ténue; e essa mesma parcela de autoridade ele a exerceu sempre com uma reserva que a muitos parecia indiferença e a outros nulidade. Carnot passou a sua presidência constantemente torturado e peado pelos escrúpulos pungentes da legalidade. Decerto tinha os seus gostos e as suas preferências – mas eram preferências de homens por homens, e nunca por ideias. Estas mesmas preferências por estadistas do seu tipo, discreto e neutro, como Mr. Loubet, Tirard e outros, tantas vezes lhe foram censuradas pelas oposições extremas que ele terminou por imolar dentro de si esta derradeira e modesta expressão da sua força pensante. Foi então que ganhou a reputação fantasista de ser de pau. A sua vontade imóvel ou imobilizada traduzia-se na rigidez hirta da sua atitude. Quase não ousava mover um braço com receio de magoar um artigo da constituição. Quando muito saudava e sorria. Assim, pelo menos, o pintavam os caricaturistas e os cancionistas. E se a história da sua presidência fosse mais tarde estudada nestas obras ligeiras do humorismo parisiense, elas dariam ideia de um chefe de Estado cujos únicos actos históricos foram saudar e sorrir. Carnot não era mais que a imagem ornamental e simbólica da república, como essa estátua de ouro da Vitória que protegia o Império Romano. E o partido político que, com um fim político, assassinasse este chefe seria tão insensato como uma tripulação revoltada que, querendo apoderar-se de um navio para lhe dar um rumo novo, decepasse expressamente e furiosamente a figura de pau esculpida na proa.

Por isso o crime de Lião foi logo, e sem outro exame, atribuído ao anarquismo – porque só os anarquistas, hoje, nesta nossa civilização raciocinadora, utilitária, conservam, como os selvagens, a ferocidade pueril de cometer crimes inúteis. São eles que, para destruir todo o capital opressor, arrasam um prédio qualquer de três andares, e para demolir a burguesia autoritária matam a estilhas de bomba alguns empregados do comércio sentados num café a beber bocks. Os seus crimes nem somente são inúteis – são ainda contraproducentes, porque vão formidavelmente fortalecer tudo quanto eles querem destruir, e indefinidamente retardam todos os progressos que eles pretendem com ânsia precipitar. Esta seita, que tem por princípio a supressão de toda a autoridade, tomou-se assim uma estúpida e inconsciente fautora do abuso da autoridade. E chegou a um ponto que o anarquismo parece ser secretamente assalariado pelo despotismo.

O assassino de Carnot ainda se não confessou anarquista; de facto, ainda não descerrou os lábios, senão para rosnar algumas indicações de naturalidade e residência, numa rude algaravia incompreensível, que não é francês, nem italiano, e que se não sabe mesmo se é natural, se fingida. Mas desde logo a conclusão geral foi que havia ali um anarquista – porque só um anarquista, com aquele obtuso fanatismo que dementa a seita poderia esquecer quanto o assassinato de um chefe de Estado, tão legal e irresponsável como Carnot, iria, pela natural irrupção de cólera e dor, pela unanimidade de simpatias acumuladas em torno da França e do seu Governo, pelo sentimento do perigo despertado em todos os outros chefes de Estado, exacerbar por toda a parte a reacção e a perseguição, não só contra o anarquismo, mas contra os partidos avançados e de ideias justas, de que ele é o filho bastardo e celerado. Mais que nunca, desta vez o anarquismo trabalhava, furiosamente, contra essa liberdade de que pretende ser a expressão suprema e perfeita – e a sua arma não era mais do que uma nova e ensanguentada ferramenta posta, por ele, de noite, nas mãos da burguesia capitalista.

Anarquista ou não, porém, esse rapaz misterioso, que permanece mudo num cárcere de Lião, fez, se não uma daquelas «vítimas de eleição» de que falam os Evangelhos, uma vítima que todos os homens de bem podem lamentar com mágoa pura e sem mescla de outro sentimento. Carnot foi, por excelência, o magistrado íntegro.

Sem nenhuma das qualidades brilhantes de espírito que cativam os lados imaginativos da raça francesa, ele foi todavia popular, e, apesar dos leves sorrisos que provocava o seu feitio exageradamente empertigado, o mais popular talvez de todos os chefes de Estado, neste últimos cinquenta anos em França. E a razão é que ele encarnava admiravelmente todos os outros lados do temperamento francês, os do bom senso positivo, da prudente moderação, do trabalho zeloso, da probidade e da veneração pela lei. Todos estes traços de carácter se encontram em França, principalmente na burguesia provincial; por isso Carnot era sobretudo querido nas províncias e se podia considerar como um presidente não parisiense, mas provinciano, o que constitui, para quem conhece Paris, um dos seus méritos, se não o seu mérito maior. Decerto para a sua popularidade concorreram três grandes factos que ele pessoalmente não criou, mas a que soube presidir com perfeita dignidade e tacto: a supressão do boulangismo, último ferimento do espírito cesarista; a Exposição Universal de 1889; e a aliança ou festas aliadas da Rússia e França. Todos estes acontecimentos, de resto, se prendiam com aquela ordem de preocupações que nele eram mais vivas, a da grandeza material da

França e do seu predomínio social na Europa. Peado, travado pelos seus escrúpulos de legalidade em tudo o que se relacionava com a política interna (ao contrário de Grévy, que só se interessava pelo parlamentarismo e pelos seus episódios), era para as relações exteriores da França, para a sua situação e glória na Europa, que Carnot dirigia, se não uma franca iniciativa, ao menos aquela porção de iniciativa secreta de que se considerava ainda legalmente senhor. E aí os seus serviços foram reais e eminentes, porque, se não teve em política externa dessas ideias seguidas, novas ou fortes, que outrora, quando havia reis, se chamavam «as grandes ideias do reinado», mostrou na sua conduta de chefe de Estado, exposto à observação das chancelarias europeias, tanta correcção, e prudência pacífica, e sentimento da grandeza nacional, que fez acreditar à Europa numa França tão digna, tão prudente, tão pacífica e tão forte na consciência da sua grandeza como se mostrava o chefe que ela escolhera. Por esse lado, Carnot foi um valioso cooperador da confiança da França em si mesma e da paz em toda a Europa.

Particularmente, era o mais excelente dos homens – afável, caritativo, leal, clemente, cultivado.

A multidão, que o via sempre tão teso, metido numa casaca que parecia de ferro, com a barba muito negra e dura, a barra vermelha da Legião de Honra destacando sem um vinco no peitilho rígido, tendia a pensar que tudo, no homem interior, era também seco, rígido, duro.

A multidão enganava-se redondamente. Carnot era um brando, quase um sentimental.

Há assim destas figuras de madeira, que vivem por dentro de uma vida ignorada, que é cheia de sensibilidade e de calor afectivo.

Um jornal que sempre incondicionalmente o honrou, e que costuma pôr nas suas palavras uma sisudez ponderosa, e mesmo solene, o Temps, resume o elogio fúnebre de Carnot afirmando que ele era un brave homme. A expressão assim, isolada, pode parecer familiar, talvez rasteira, mesmo laivada de vago desdém. Mas, quando junta a todas as outras que definem o seu carácter público, logo se sente que esta as completa, as embeleza, e espalha sobre elas como um indefinido perfume de bondade e doçura, sem as quais nunca há verdadeira superioridade moral. E Carnot, ele próprio, na lista extensa das suas virtudes íntimas e cívicas, apreciaria, mais que todas, esta, que tem um feitio tão simples, de brave homme. Na sua vida, na sua alta magistratura, foi sempre um brave homme.

E isto, no chefe eleito de uma democracia, e talvez a melhor condição – porque dos grandes génios vêm por vezes grandes males, e nunca vem senão bem de uma bondade honesta e grave.

Eça de Queiroz

A découvrir aussi

- eça de queiroz — cartas de paris (IV)

- eça de queiroz — carta de paris (X)

- eça de queiroz — carta de paris (XVI)

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 839 autres membres